No.90 「在庫流動管理」[第2版]改訂のポイント

「在庫流動管理 基礎編その1」および「基礎編その2」を刷新し、それぞれ「第2版」を発行いたしました。

主な改訂点は、次の3点です。

[在庫流動現象の観察時間の短縮]

[生データから直接各種の分布や適正在庫を計算する“エクセル表”を追加]

[納入LTが変動するとき、顧客LTがあるときなどの条件を追加]

[在庫流動現象の観察時間の短縮]

在庫流動の動きをより詳細に捉えるようにしました。需要がトリガーとなって、実在庫、補充発注待ち、発注、発注残、入庫、、と状態が変移しますが、それぞれのイベントごとにそれぞれの状態にある在庫量が変わります。在庫状態をできるだけ正確に捉えるためには、現象を観察する時間間隔をできるだけ短くすることが有効です。

観察時間間隔を短くして変わったところは{発注量}です。従来は、発注時点で{発注量}を捉えておりましたが、発注条件が整うまで{発注量}は時間経過とともに累積され、その分布形状は、発注時点の分布形状とは異なります。時間経過の中で形成される{発注量}分布の方が実態を正しく捉えると考えられますので、発注時点の{発注量}から時間経過の中で形成される{発注量}に変更しました。

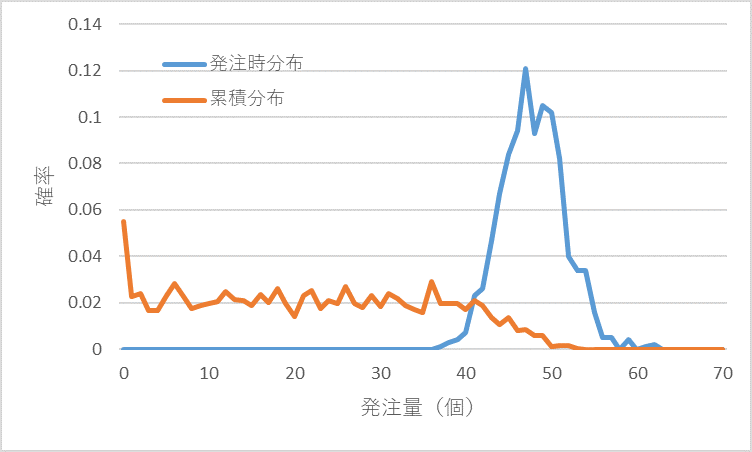

時間経過の中で形成される{発注量}分布を累積分布、発注時点の{発注量}分布を発注時分布として、図1に両者の比較を示します。

図1 発注時分布と累積分布の比較

図1の違いからも分かりますように、累積分布の方が{補充在庫}が小さくなり、従って「適正在庫」も若干、小さくなります。

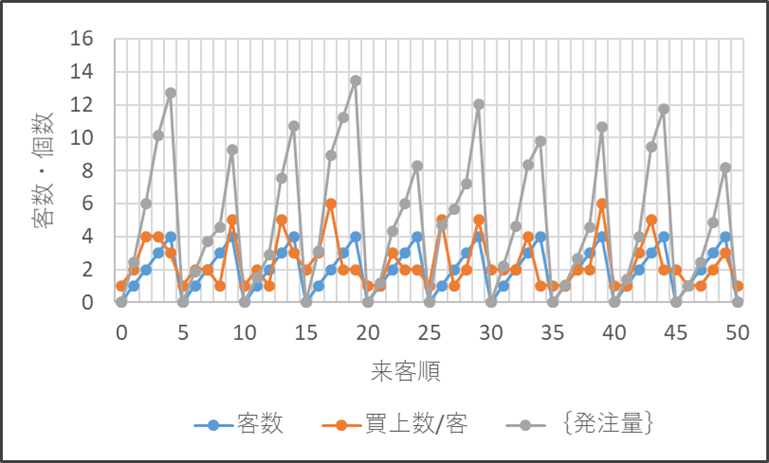

それより重要な点は、在庫流動のメカニズムをより正確に捉えることができるようになったことではないかと思います。{発注量}は出荷するごとに累積されます。{発注量}の時系列変化をみるとわかりやすいと思います。図2を参照ください。鋸歯状の波形がみてとれます。鋸歯状波の確率分布形状は一様分布となります。

図2 {発注量}の時系列変化

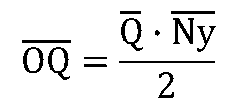

区間 [a,b] 上の一様分布の平均は (a+b)/2,分散は (b−a)自乗/12 です。例えば定期発注では、発注サイクル間の件数の平均を![]() 、分散をVnyとしますと、{発注量}の平均

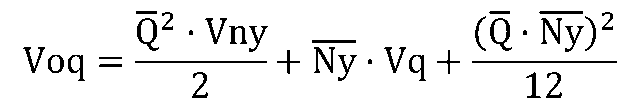

、分散をVnyとしますと、{発注量}の平均![]() 、分散Voqは次のようになります。

、分散Voqは次のようになります。

在庫流動の動きをより正確に捉えた数理モデルとなりました。

[生データから直接各種の分布や適正在庫を計算する“エクセル表”を追加]

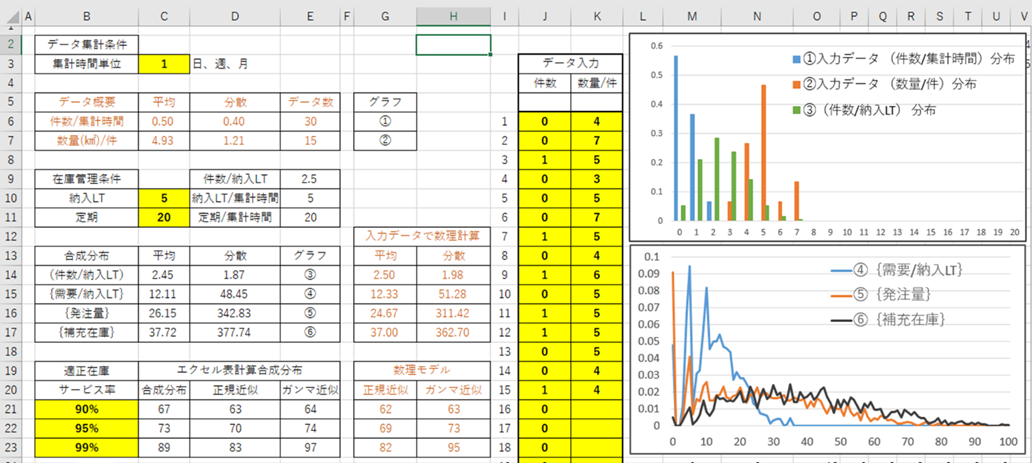

また、生データから直接{補充在庫}の確率分布を計算する「エクセル表」を作成しました。データ数が少ないときや間欠需要パターンのような歯抜け状のデータでも計算できますので、実務で重宝するのではないかと思います。

図3をご覧ください。[J]列の黄色のセルには件数のデータを入れます。注文がない日もある間欠需要パターンであることがわかります。[K]列の黄色のセルには数量/件のデータを入れます。データ数は15と決して多くはありませんが、ちゃんと計算されます。[C3]にはデータの集計時間単位(ここでは1日)、[C10]には納入LT(ここでは5日)、[C11]には発注サイクル(ここでは20日)を入れます。[B21]~[B23]にはサービス率を指定します。90%、95%、99%となっていますが、任意のサービス率を指定することができます。

図3 生データから直接{補充在庫}を計算する「エクセル表」 定期発注の例

必要データを入力すれば、{発注量}、{需要/納入LT}、{補充在庫}、((実在庫))などの分布形状が計算されます。また、セル[B19]~[H23]の適正在庫の表に下記の5種類の適正在庫を計算してあります。

(1)合成分布そのものの累積確率から計算

(2)合成分布の平均と分散から正規分布を仮定して、その累積確率から計算

(3)合成分布の平均と分散からガンマ分布を仮定して、その累積確率から計算

(4)数理モデルで算出した平均と分散から正規分布を仮定して、その累積確率から計算

(5)数理モデルで算出した平均と分散からガンマ分布を仮定して、その累積確率から計算

どれが正しいか、という判断はできません。どのように利用していくか、という視点で検討していきます。

[納入LTが変動するとき、顧客LTがあるときなどの条件を追加]

「在庫流動管理 基礎編その2」の第2版では、次の章を追加しました。

第6章 納入LTが変動するとき

6.1 エクセル表で概観してみる

6・2 「納入LT」のバラツキが{補充在庫}へ及ぼす影響;分布形状アプローチと数理アプローチ

6・2・1 分布形状アプローチ

6・2・2 数理アプローチ

6.3 発注間隔と納入LTの干渉に注意

第7章 「顧客LT」があるとき

7・1 出荷基準発注

7・2 受注基準発注

7・3 出荷基準発注と受注基準発注の比較

第11章 実務への応用

11・1 在庫管理場所を決める

11・2 管理基準を設定する

11・3 実際の在庫を[流動在庫]に合わせる

11・4 日常の管理

11・5 確度の高い需要変動(予測・事前通知など)に対して

第12章 生産ラインとの結合;需要に自動追従する生産ライン構築へ

まとめ 在庫管理論の統一;第4次産業革命に突入する必須条件

また、在庫管理のベストプラクティスとして世に認められている“かんばん方式”と“在庫流動管理”の共通性が、さらに広い範囲で確認されていることも付け加えました。

ご興味がおありでしたら、覗いてみてください。